細胞内輸送システムと真核生物の共通祖先: Intracellular Transportation System and Last Common Eukaryote Ancestor

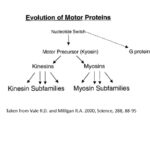

図1:モータータンパクは核酸スイッチに起源をもちGタンパクと同根である(Vale R.D. and Milligan R.A. 2000, Science, 288, 88-95)Erickson et al. 2007にしたがって、細胞内輸送システムに関連する遺伝子の進化について議論する。真核生物の細胞内輸送は、レール繊維とその上を動くモーターで成り立っている。レール繊維は、主にチューブリンとアクチンが使われている。前者は細胞分裂に、後者はその他の細胞内物質輸送に使われている。モーター分子は、いろ…