日本はなぜ産業革命に成功したのか?ー技術知識の日本語化ー

Juhasz et al. (2024)によると、技術発達は非常に不均等で、それを成し遂げた国は、1)英語国、2)英国に地理的に近い国、3)資源豊かな国、そして4)日本とその植民地だった国、の4つの型に限られることを指摘している。

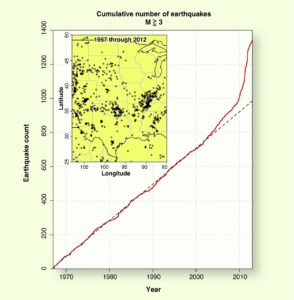

日本は、19世紀の終わりには、比較的貧しく農業経済が支配的で未加工な一次産品の輸出に頼る国だった。それが15年のうちに、鉱工業製品の輸出に特化した産業構造に急速に変化した。1868年明治維新の年には、全輸出に占める鉱工業製品の割合は30%程度で推移していた。ところが、1900年には鉱工業製品比率60-70%に達していたのだ(Figure 1)。これは如何にして可能だったのだろうか?

Figure 1. 日本は明治維新が起こった1968年には全輸出に占める鉱工業製品の割合が3割程度だったが1900年ごろには60%を超えるようになっていた。このような産業構造の変化はいかにして成し遂げられたのだろうか?(Juhasz et. al. 2024)

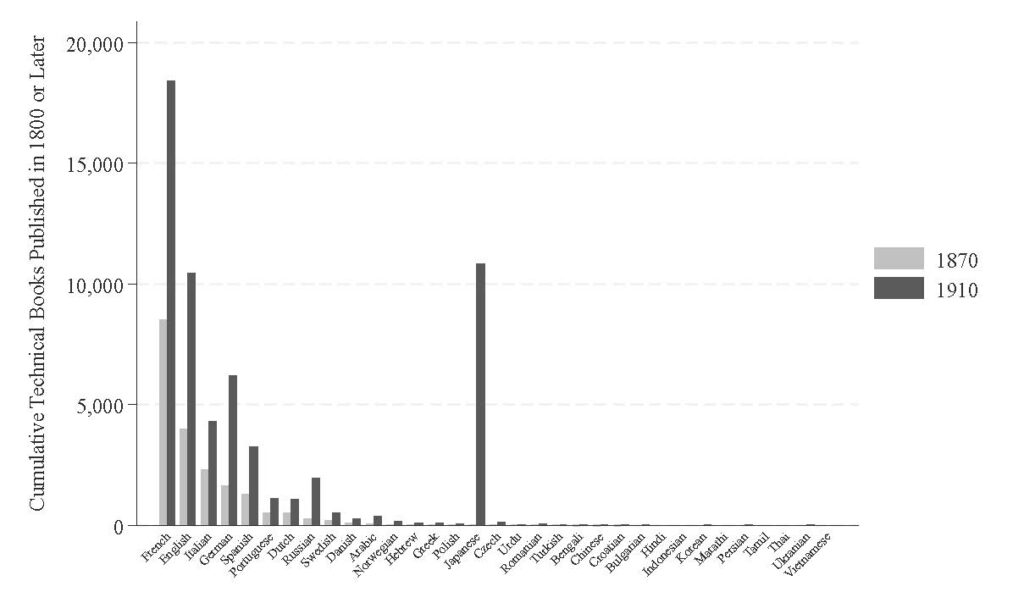

Mokyr (2011)は、技術知識(技術的、商業的、そして産業的実践)の現地語化が産業革命の必要な要素であると提案した。そこで、Juhasz et al. (2024)は、技術知識と生産性増大の関係を調べるために、33の言語の書籍を抽出した。彼らは1870年当時84%の技術書がたった4つの言語、つまり英語、フランス語、ドイツ語、そしてイタリア語で書かれていたことを明らかにした。アラビア語では、たった72の技術書しか書かれていなかった。主要な非ヨーロッパ言語すなわち中国語、ヒンズー語、そしてトルコ語で、たくさんの本が出版されていたが、技術書の出版は非常に少なかった。一方で、主要なヨーロッパ言語の使用者は、数千冊の技術書を読むことができた。また、19世紀の一人当たりの収入は英語からの言語的な距離に逆相関していることを明らかになった。つまり、英語に近い言語の国は一人当たりの収入が多い傾向がみられた。このような逆相関には、英語で表現された技術知識の吸収の速さが関係していると思われる。

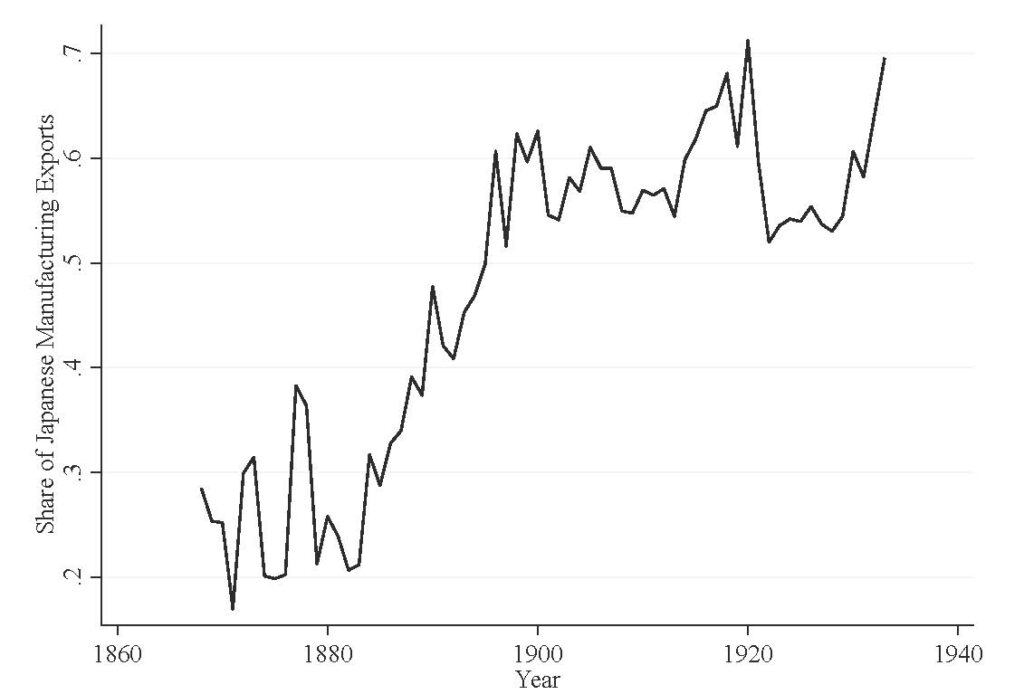

調査した33個の言語の中で、日本語は非常に特異だった。日本語の技術書は1870年には少なかった。例えば、1500-1860年の間にはたった8冊しか翻訳されていない。しかし、1887年ぐらいから急速に出版数が増加した。例えば、1900年には608冊に到達している。技術書の出版数は、1890年にはドイツ、イタリアと肩を並べるようになり、1910年にはそれらを抜いてフランスに次ぐ二位になった。1910年には日本語で書かれた技術書の数が世界中で出版されたすべての技術書の数の19%に達している(Figure 2)。このような技術専門用語の急速な現地語化が起こったのは日本のみである。政府による精力的な翻訳事業が功を奏している。

Figure 2. 科学技術書(農業、応用科学、商学、産業、技術分野)の数の1870年と1910年における数の比較。1890年では技術書の出版は西欧諸国に限られていたが、1910年には日本がフランスを抜いて世界第二位のカスの技術書を出版するようになった(Juhasz et. al. 2024)。

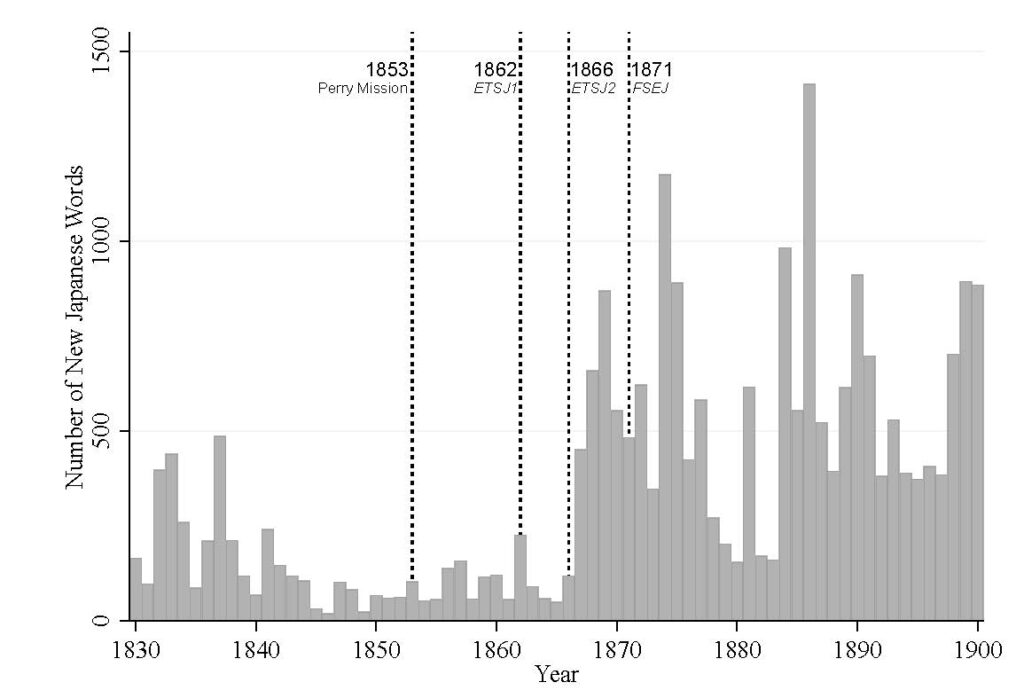

佐久間象山は「和魂洋才」のスローガンを提唱した。彼は、日本語の言語的な問題を二点指摘していた。それは、産業革命の成果物(鉄道、蒸気機関、電信など)を示す語彙がないことと、翻訳法が標準化されていないことだった。一方、日本人が常用する漢語の利点も指摘している。それは、漢字はそれ自身で意味を持つので、それを結合して専門用語を作りやすいことだ。このため、読者はその意味を理解しやすい。例えば、英語のLocomotiveは、蒸気機関で動く車なので、まずsteam cartとされ、さらにその単語にそれぞれ「蒸気機関」、「車」をあてて「蒸気機関車」という言葉が比較的容易に作られた。 日本語の状況は1887年以前と以後ではっきり分けられる。1880には現地語化した専門用語がほとんどなかったが、日本政府が日英辞書を作ったことがその変化のきっかけになった(Figure 3)。1862年にETSJ(Eiwa-Taiyaku-Shuchin-Jisho:英和対訳袖珍辞書)が出版された。これで、技術書を自分の言語で読むことができるようになった。さらに、1872年には、ETSJの2-3倍の語彙が収録されたFSEJ(Fuon-Sozu-Eiwa Jii:附音挿図英和字彙)が出版された。そして、日本においては、工業製品の増加は、開国後すぐには見られず、日本が技術専門用語の現地語化の後急速に進展した。

Figure 3. 1年に創造された新語の数(日本語大辞典から)の推移(Juhasz et. al 2024)。

1) Juhasz, R., Sakabe, S., and Weinstein, D., 2024, Codification, technology absorption, and the globalization of the industrial revolution, working paper 32667, National Bureau of Economic Research.

2) Mokyr, J., 2021, The holy land of industrialism: Rethinking the industrial revolution, Journal of the British Academy, 9, 223-47.

書籍版『科学はひとつ』のご案内

戎崎俊一 著

学而図書/四六判 並製320頁/本体2,400円+税

12年にわたり執筆されてきた記事を精選し、「地震と津波防災」など全9章に再編。すべての章に著者書き下ろしの解説を加えて集成した一冊。