造山型金鉱床―日本が黄金の国ジパングになったわけ―

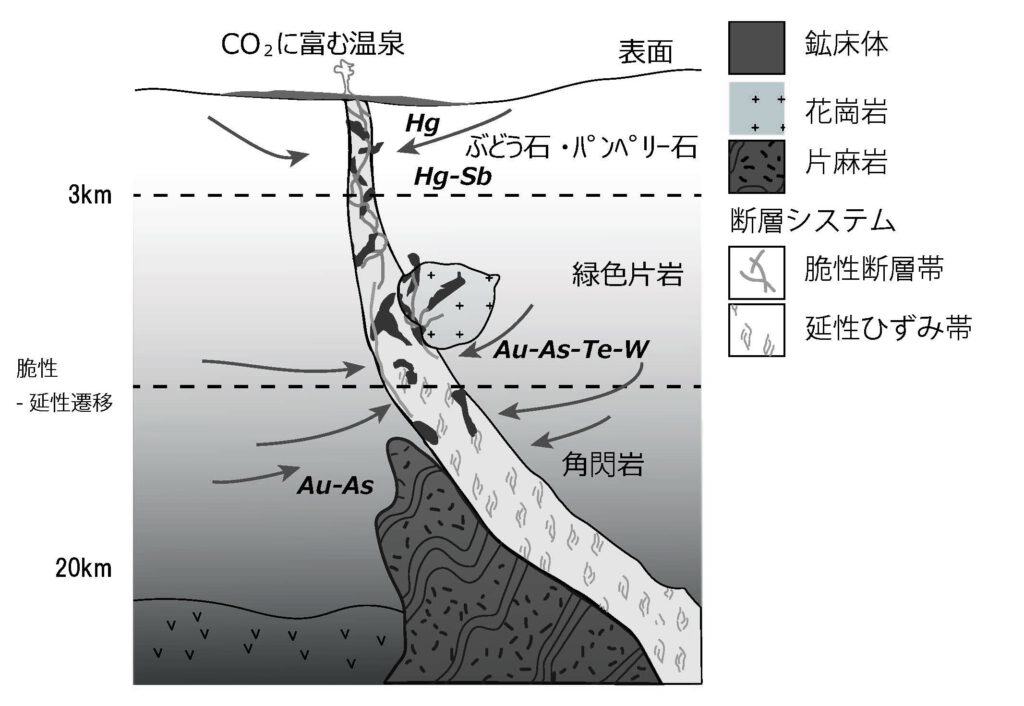

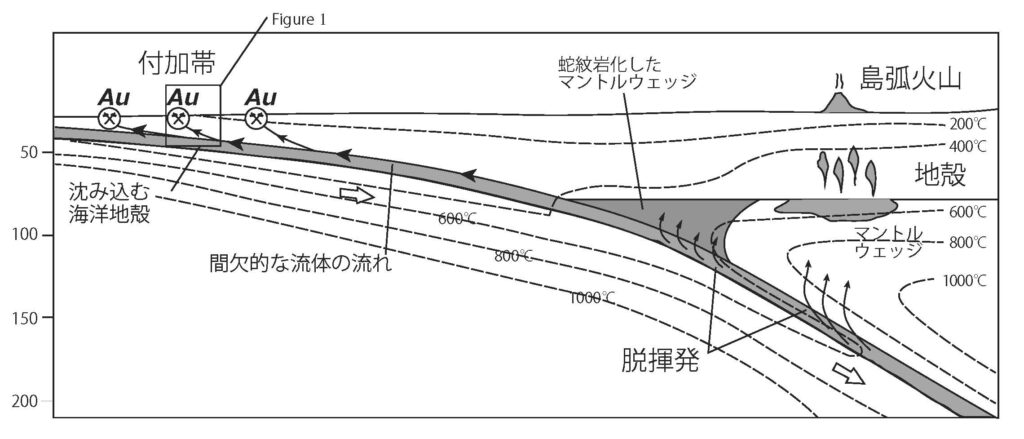

造山型金鉱床(orogenic gold deposit)は、熱水鉱床の一種である。人間によって採掘された金の75%以上が、この型の金鉱床に由来している。Figure 1には典型的な造山型金鉱床の断面図を示している(Goldfarb and Groves 2015; Groves and Santosh 2016)。歪集中帯は、地下20km付近にある脆性・延性遷移領域より下の部分は延性歪み帯となる。また、その上の部分は脆性断層帯となっている。脆性‐延性遷移帯よりも深い部分では、緑色片岩が角閃石に変わる変成作用により、揮発性成分(主には水と二酸化炭素)が固体から脱離(脱揮発)し、二酸化炭素と二酸化ケイ素(岩石の主成分)を大量に含んだ流体となって、脆性断層帯の亀裂に集まってくる(灰色の矢印)。流体圧力が増加して断層の垂直応力を超えると、亀裂が拡大して断層が動き地震が発生する(地震の断層弁モデル: Sibson et al 1993)。その結果、脆性断層帯の透水性が増加して流体が表面にまで達する(温泉)。

Figure 1. 典型的な造山鉱床の断面図(Goldfarb and Groves 201)

温度の低下とともに、流体の中に溶けていた金属や二酸化ケイ素が亀裂中に析出するので、水晶脈中に金鉱床を含む様々な金属鉱床が形成される。水晶は二酸化ケイ素の結晶である。これらの析出物により断層中の亀裂が塞がって透水性が下がり、再び流体が蓄積するようになる。このような脆性断層帯の表面近くには、水銀の鉱床が形成される。

Figure 2. 沈み込む海洋地殻の含水鉱物は、温度が650℃を超えると脱揮発し、流体を生ずる。その流体の一部は、そのまま上昇して大陸側マントル下部の橄欖岩と反応し蛇紋岩体を作る。また他の一部は、大陸地殻を突き抜けて地表に達し、島弧火山を作る。さらに、残りの一部の流体は、プレート境界に沿って間欠的に上昇する。それに伴って巨大地震が発生する。その流体は付加体にできた脆性断層帯を通って地上(海底)に到達し、その通り道に造山型金鉱床を形成する(Groves and Santosh 2016)。

日本列島のような沈み込み帯においては、造山型金鉱床は、沈み込みつつある海洋プレートの上にできる付加体に形成される(Figure 2)。海洋プレートを構成する含水鉱物は温度650℃付近で脱揮発し、流体を生じる。その一部は、そのまま上昇して大陸側マントル下部の橄欖岩と反応して蛇紋岩を作る。また他の一部は、大陸地殻を突き抜けて地表に達し、島弧火山を作る。地表に届かない場合でも、2024年1月の能登半島地震のような内陸型地震の原因となることがある(Takana et al. 2024)。

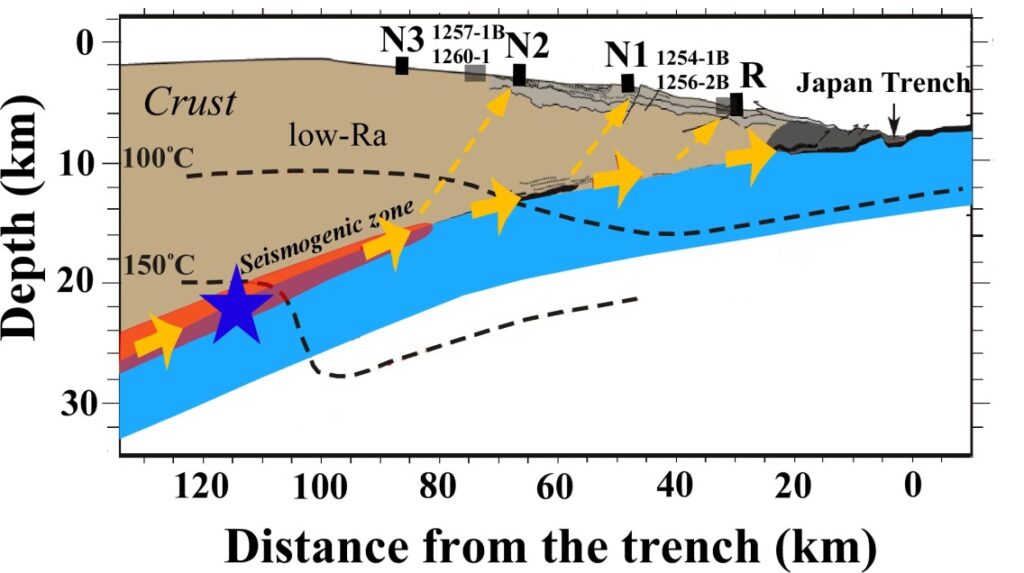

Figure 3. 2011年の東北地方太平洋沖地震の直後にこの衝上断層帯付近で、3He濃度の急激な上昇がみられた。これは、マントル起源の3Heを豊富に含む、含水鉱物の脱揮発で作られた流体の噴出によるものだと考えられる(Sano et al. 2014より)。

さらに流体の一部は、プレート境界に沿って間欠的に上昇する。それに伴って海溝型巨大地震が発生する。その流体は付加体にできた脆性断層帯を通って地上(海底)に到達し、その通り道に造山型金鉱床を形成する(Figure 1)。この脆性断層帯は、海溝陸側斜面に存在する衝上断層帯に対応すると考えられる。実際、2011年の東北地方太平洋沖地震の直後にこの衝上断層帯付近で、3He濃度の急激な上昇がみられた(Sano et al. 2014; Figure 3)。これは、マントル起源の3Heを豊富に含む、含水鉱物の脱揮発で作られた流体の噴出によるものだと考えられる。それが巨大地震の直後に見られたことは、巨大地震は、海洋地殻の沈みこみにより日本列島地下に蓄積した流体がプレート境界に沿って噴出する現象であるとする上記の様な描像と整合的である。日本列島に無数に存在する造山型金鉱床は、かつての巨大地震の化石である。

日本列島の骨格は付加体でできている。付加体においては、沈み込む海洋底の上の堆積物が、過去の付加構造の下に次々と付加される。その結果、古い付加構造は次第にせりあがり、海面に出ると河川の浸食により剥削される。このようにして地表に露出した金鉱床が、河川の浸食作用によって砂金となって採掘された。このようにして日本は「黄金の国ジパング」になった。

書籍版『科学はひとつ』のご案内

戎崎俊一 著

学而図書/四六判 並製320頁/本体2,400円+税

12年にわたり執筆されてきた記事を精選し、「地震と津波防災」など全9章に再編。すべての章に著者書き下ろしの解説を加えて集成した一冊。