新規遺伝子の出現に関する「出精巣」仮説: The “out of testis” hypothesis for the emergence of new genes

新規遺伝子の出現に関する「出精巣」仮説(Kessmann 2010)は、新しい遺伝子や遺伝子構造の転写は、精巣の生殖細胞、減数分裂をする精母細胞と減数分裂後の精細胞で促進されると考える。一度、転写されると、新規の有効な機能をもつ遺伝子は選択的に保存され、より効率的なものへと進化する。最終的には、このような新規の遺伝子はより広い発現パターンを持つ、すなわち精巣以外の組織でも機能を獲得する。精母細胞と精細胞は、精子形成が進む輸精細管の中に見られる。これらの細胞の中では、クロマチン構造が全体に緩んでいるた…

染色体における二回の遺伝子獲得バーストと、それに伴う哺乳類進化におけるオス偏向遺伝子の染色体間での再分配 Chromosomal Redistribution of Male-Biased Genes in Mammalian Evolution with Two Bursts of Gene Gain on the X Chromosome

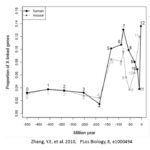

Zhang et al. 2010は、ヒトとマウスの持つ、個々のタンパク質をコードした遺伝子とマイクロRNA遺伝子の獲得年代を脊椎動物の系統樹解析により決定した。その結果、X染色体の獲得遺伝子数が、二つのピークを示すことをあきからにした。一回目のピークは、1.3億年から0.9億年にかけての真獣族と有袋族の分岐の後(分岐5,6,7)にある。これは、真獣族にX染色体が出現し、性に関連した機能の進化の加速に伴って、多くの遺伝子が獲得されたという仮説に一致する。二回目のピークは0.5億年以内のできごとで、霊…

硬骨魚類の海水適応ホルモンを探る:Exploring novel hormones essential for seawater adaptation in teleost fish

海生の魚類は高い浸透圧を持つ海水の中で脱水してしまうが、腸で吸収された過剰なイオン、特にNa+とCl-を排泄する能力を持っていれば、周りの海水を飲んでバランスを保つことができる。このような耐塩性機構には、ホルモンが重要な役割を果たしている。比較ゲノム学の研究から、硬骨魚類で、Na+を放出し、血管降圧性の性質を持つホルモンが多様に発達していることが分かってきた(Takei et al. 2008)。これらのホルモンは、硬骨魚類の海水での生存と水中における低い動脈圧の維持に重要である。海生のメクラウナギ…