カルシウムを含む物質の生物鉱化作用の進化シナリオ:A possible scenario for the evolution of the biomineralization of calcium containing materials

炭酸カルシウムやリン酸カルシウムのようなカルシウムを含む物質の生物鉱化作用の獲得は、動物にとって重要である。その進化シナリオについてまとめてみた。1)炭酸カルシウムの生物鉱化作用が、光合成の炭素源獲得機構の副産物として獲得された:シアノバクテリアの光合成における炭素源として重炭酸イオンを利用するときに、炭酸カルシウムが合成される。この硬い外殻は、外部からの脅威(捕食者、波のような力学的な力、そして乾燥)からだけでなく、有害なUV-B紫外線放射(波長280-312 nm)から、内部の生物体を守る働きを…

真核生物の鞭毛装置の起源:Origin of the eukaryote flagellar appratus

真核細胞の鞭毛(flagella)は、鞭毛それ自身が能動的に屈曲して運動する能力を持っている。300以上のタンパク質が集まって鞭毛装置(Flagellar Apparatus)が構成されている。その中心には、9+2構造と呼ばれる特有の構造を持つ軸糸(axonome)があり、チューブリン繊維の間にモータータンパクのダイニンが結合している。そのすべり運動で鞭毛の屈曲が作り出される。真核生物においては、鞭毛装置は、多くの真核生物において、視覚、聴覚、機械刺激の感覚器としても使われている。鞭毛の起源について…

脊椎動物の組織鉱化の進化: Evolution of Vertebrate Tissue Mineralization

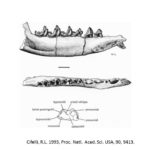

図1左 組織鉱化に多種類の外分泌性カルシウム結合性リンタンパク質(Secretory calcium-binding phosphoproteins: SCPPs)が関与している。哺乳類、鳥類、両生類のこれらのゲノムの相互比較から、SPCC遺伝子の系統樹が作成されその重複の歴史が解明された(図1)。骨/象牙質のSCPPであるSPARCL1、エナメル質のSCPPs(AMBNとANAM)、そしてミルク/唾液SCPPsは、この順でヒトの染色体4に位置している。一方、SPARCは染色体5に位置している。図2…

真核生物の起源:微生物マット社会の裏切り者: Origin of eukaryote: a social cheater in a biomat

図1:さまざまな粘液細菌の微生物マット微生物マットは、細胞から分泌された基質で覆われた単一もしくは複数の微生物種の集団によって構成されており、以下のような明解な発達サイクルを持つ。微生物マットは一つの細胞が固体表面に接着することから始まる。この細胞は細胞外基質を分泌しつつ増殖して成長する。最終的には成熟して、層状の構造が発達する。つまり内層と外層では細胞の形態と遺伝子発現パターンが違うようになる。成熟した微生物マットの中には栄養と水分を交換するための通路ができる。成熟した微生物マットからは芽胞が放出…