生物石灰化の起源と遺伝子の水平移動: Origin of Bio-calcification and horizontal gene transfer

古生代、中生代に重要な造岩生物であった stromatoporid spongeの生き残りであるAstrosclea Willeyanaを調べた。彼らは、生体内寄生させた細菌の助けを借りて石灰岩を作る。石灰岩の結晶を作るときに、まず退化した細菌を使って結晶の種を作らせ、その周りにカルシウムを運んで成長させる。進化の過程で寄生細菌の遺伝子が収奪され最終的には、細菌なしで炭酸カルシウムの結晶を作るようになったと思われる。このような過程で複数回生物石灰化に関する遺伝子の水平移動が起こったと考えられる。Ja…

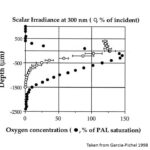

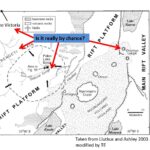

Explosive evolution of life and the galactic enviroment: 生命大進化と宇宙環境

ファイル 6-1.pdf生命大進化が宇宙環境変化によって駆動されているかもしれないという試論。Explosive evolution of life may be driven by the enviromental changes in the galaxy.写真(Credit: NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair)はケプラーの超新星の残骸(1604年爆発)。太陽系がこの中に入ってしまったらどうなるのだろう?Picture (Credit: NASA/ESA/JHU/…