能登半島の地震活動と流体上昇

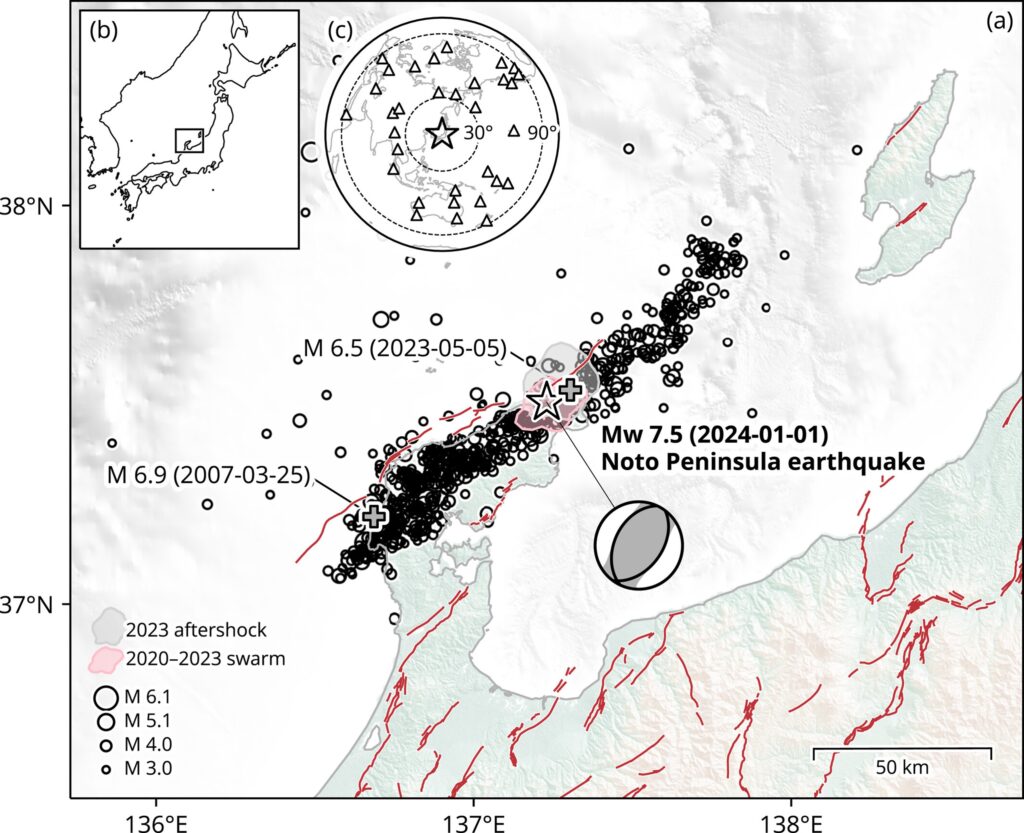

Figure 1 2024年1月1日に起こった能登半島地震の余震域(Okuwaki et al. 2024)。余震域は、能登半島北辺から佐渡島に南西から北西に沿って150kmにもわたって伸びている。星印は能登半島地震の震央、その少東北にある十字印は2023年5月の地震の震央を表している。これらは、群発地震の震源域の中心に位置する。

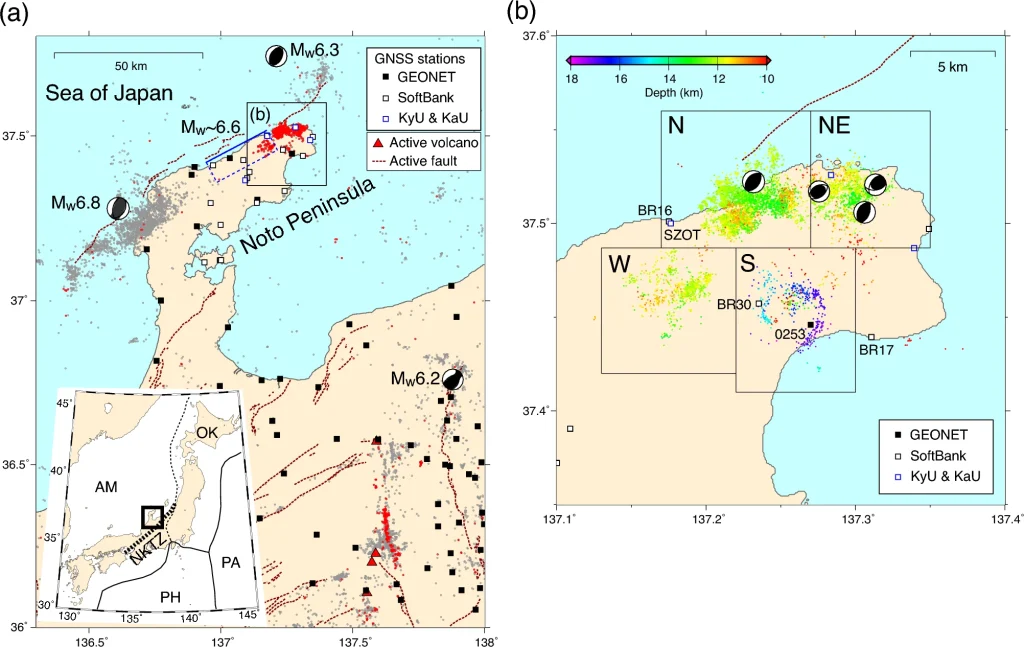

2024年1月1日能登半島で\({\rm M_J }7.6\)の地震が発生した(Figure 1)。この地震に先立って能登半島北東部の地下では2018年夏から5年にわたり活発な群発地震が継続していた。この群発地震は、2023年5月5日に起こった\({\rm M_J }6.5\)の地震を最後に終息したかに見えた。しかし、2024年1月1日に能登半島地震が発生し、能登半島全域に大きな被害をもたらした(Okuwaki et al. 2024)。この地震は、上記の群発地震の震源域から始まり、(Takano et al. 2024; Fukuoka et al. 2024)、能登半島北辺から佐渡島に南西から北西に沿って150kmにもわたって伸びる断層全体の滑りに発達した(Figure 1)。 日本列島の変形は国土地理院が運営しているGEONET (GNSS Earth Observation Network System)などのcGNSS (continuous Global Navigation Satellite System)ネットワークで監視されている。能登半島北東部における地下深くからの流体の上昇の様子が、このGEONETからのデータにより明らかにされた(Nishimura et al. 2023)。

(a)能登半島周辺の地震の震央とGNSSステーションの位置。茶色の点線は主要な活断層、赤い三角は活火山を表している。挿入図の中のAM、OK、PA、そしてPHはそれぞれ、アメリカ、オホーツク、太平洋、フィリピン海プレートを示している。能登半島はオホーツクプレートとアメリカプレートの境界近くにある。(b)1988-2022の期間に起こったM≥2で深さが20kmよりも浅い地震の震央分布(Nishimiraetal2024)。

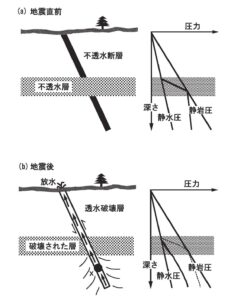

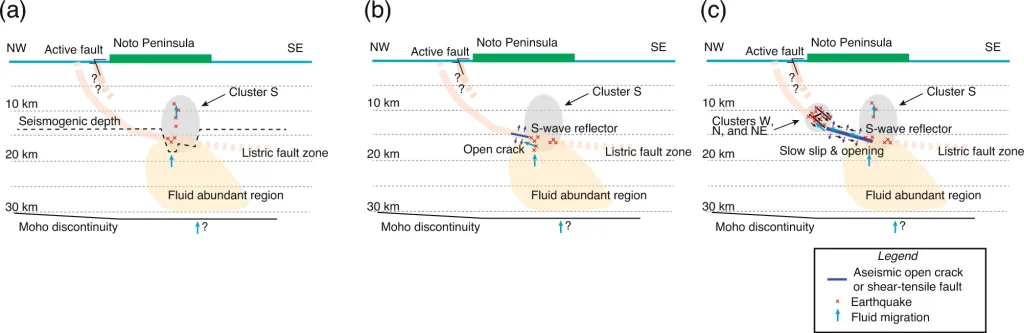

まず、この群発地震の震源は、S群、W群、N群、そしてNE群に分けらる(Figure 2b)。ほとんどの地震は深さ14kmよりも浅い深さで発生しているが、S群だけは17kmと他の群と比べて深い震源がある。もともとS群の下15km深さに、流体に富む層があることが、低い地震は速度と低い電気抵抗から示唆されていた(Figure 3a)。 2018年の夏ごろ、少量の流体が地殻低層から上昇して、弱い地震活動の原因になった。2020年11月に過圧流体が深さ16kmの深さにある不透過層の封止を破壊して浸透性の浅い層に広がった(Figure 3b)。そしてこの流体は断層領域に拡がって断層の強度を弱めた結果、非地震性滑りが起こり、群発地震の前に蓄積した応力を開放した。この非地震性滑りは、周りの応力の上昇を誘起し、その上部で活発な群発地震を起こした。観測された群発地震の震源域の移動は流体で誘起された非地震性の膨張と空隙流体圧力の上昇による断層の弱化で説明できる。2021年6月には、流体によって誘起された非地震性滑りが、流体で満たされた最初の割れ目からすべての方向に進行し、その後東(W群からN群を経てNE群)に進んだ(Figure 3c)。

Figure 3 能登半島群発地震の発生機構。(a) 2018.8-2020.11流体に富む層から上方に流体が漏れ始める(b)2020.11-2021.6過圧流体が深さ16kmの深さにある不透過層の封止を破壊して浸透性の浅い層に広がった。(c)2021.6-2023.5流体最初の割れ目から東(W群からN群を経てNE群)に進んだ(Nishimura et al. 2024)。

このように2018年から2023年にわたって起こった能登半島の群発地震と2024年能登半島地震の発生機構は、いわゆる断層弁(水圧破砕)モデル(Sibson 1993)と良く整合している。

では、能登半島島北部の地震を引き起こした流体はどこから来たのだろうか?希ガスとその同位体の解析から、マントル上部起源であることが明らかになった(Umeda et al. 2024)。今後、マントル上部でこの流体がどのように作られ、どのようにして能登半島地下に至ったのかを明らかにする必要がある

また、ここにあるようにGPS装置を使った高精度の測位システムを使って、地下の流体の動きが再構成できることが分かった。これらの情報から、地震予知や高温流体のエネルギー利用にどのように繋げるかも今後の課題である。

1) Nishimura, T., Hiramatsu, Y., and Ohta, Y., Episodic transient deformation revealed by the analysis of multiple GNSS networks in the Noto Peninsula, central Japan, 2023, Scientific Reports, 13, 8381.

2) Okuwaki, R, Yagi, Y, Murakami A., Fukahata, Y, 2024, A Multiplex Rupture Sequence Under Complex Fault Network Due To Preceding Earthquake Swarms During the 2024 Mw 7.5 Noto Peninsula, Japan, Earthquake, 51, e2024GL109224.

3) Takano, S., Hiramatasu, Y., and Yukutake, Y., 2024, The role of fluids in earthquake swarms in northeastern Noto Peninsula, central Japan: insights from source mechanisms, Earth, Planets and Space, 76, 151.

4) Fukuoka, M., Hiramatsu, Y., and Yamada, T., 2024, Linking the spatiotemporal distribution of static stress drops to source faults in a fluid-driven earthquake swarm, northeastern Noto Peninsula, central Japan, Earth, Planets, and Space, 76, 125.

5) Sibson, R.H., 1993, Implication of Fault-valve behaviour for rupture nucleation and recurrence, Tectonophysics, 211, 283-293.

6) Umeda, K., Yamazaki, Y and Sumino, H, 2024, Geochemical Signature of Deep Fluids Triggering Earthquake Swarm in the Noto Peninsula, Central Japan, Umeda, Geochemical Signature of Deep Fluids Triggering Earthquake Swarm in the Noto Peninsula, Central Japan, Geophysical Research Letters, 51, e2024GL108581.

書籍版『科学はひとつ』のご案内

戎崎俊一 著

学而図書/四六判 並製320頁/本体2,400円+税

12年にわたり執筆されてきた記事を精選し、「地震と津波防災」など全9章に再編。すべての章に著者書き下ろしの解説を加えて集成した一冊。