大正関東地震(1923)における相模湾内海底地滑りと津波の発生について

大正関東地震(1923年)においては、伊豆半島東岸から房総半島西岸までの相模湾沿岸各地において、地震発生直後に津波が襲来し大きな被害がもたらした。その発生原因について考察する。

1.津波襲来状況と相模湾の海底地形変化調査

津波襲来状況は、神奈川県水産試験場によって調査され調査報告書以下のようにまとめられている(吉田ら2012)

「西部真鶴付近にあっては激震後5 ~ 6 分にして、東部三浦郡沿岸においては三崎付近に早く4 ~ 5 分の後、長井鎌倉等北上するに従って遅れて江ノ島付近にては約10 分後であった。各地とも一様に初め強烈なる退潮が生じて沿岸の海底が露出した後、前後2 回若しくは3 回津波が襲来した。その高さは各地とも2回目が最大で、真鶴方面では6m に達した。熱海伊東間最も烈しく激震後5 ~ 6 分にして多少の退潮があった後、3 回津波が来襲して、その高さは6m から10.5m に達した。川奈崎以南は次第にその大きさが減少して、下田では、激震後約20 分に高さ1.8m ~ 2.1m のものが押し寄せた。」

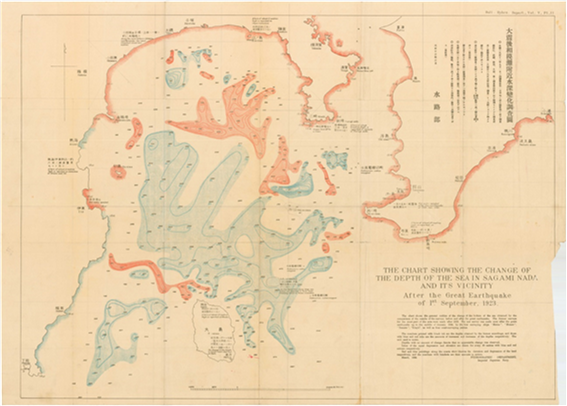

一方、大正関東地震(1923年)の際の海底地形の変化が、1923年9月1日の地震直後から翌年1月にかけて調査された。その結果が、水路部によって水路要報にまとめられている(水路部1924、Fig.1)。水路要報では図が付されているだけで説明は一切ない(吉田ら2012)が、震災調査報告では次のように記述されている。

「相模灘で起こった地変のうち最も顕著だったのは海底の陥没である。湾内より大島付近各所でそれが認められるが、もっとも大きかったのは真鶴岬の沖合から相模灘の中央を南東の方向へ向かって大島の東方に至る延長約30 マイル、最大幅約16 マイルの広大な海域で、平均72 ~ 80m、場所によっては180m 余りの陥没があった。この区域の北端は真鶴岬南東沖4 マイルに達し、東端は房総半島洲

崎の西方沖合約4 マイルに近づき、西南部は大島に接近してその南端は波浮の東方沖8 マイル余りの地点に至る」

この変動は「信じがたいほど大きい」とされ、寺田寅彦(1924)が注意し、その検討を行っている。その報告の後尾に、付記として、相模湾の水深の大きな変化は、海底斜面堆積物の滑り落ちや乱泥流による谷の洗浄作用によるものではないかという小川琢治(湯川秀樹の実父)の議論が言及されている(吉田ら2012)。寺田は「必ずしも一般的に浅いところが深くなり深いところが埋もれたという明白な結果は見られないと指摘したうえで、この論を一概に否定することはなく(後略)」というどちらかというと否定的な評価を下している。

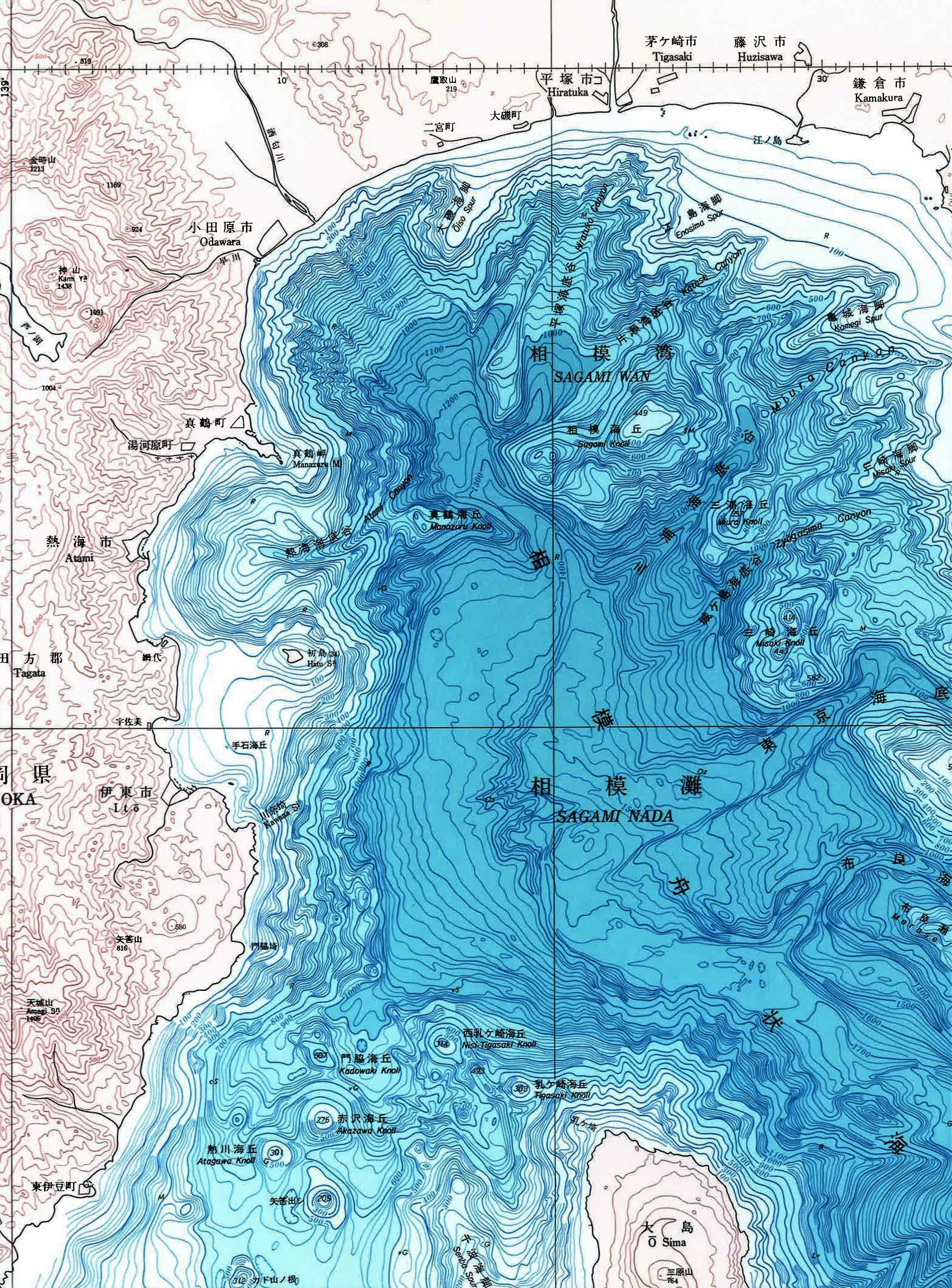

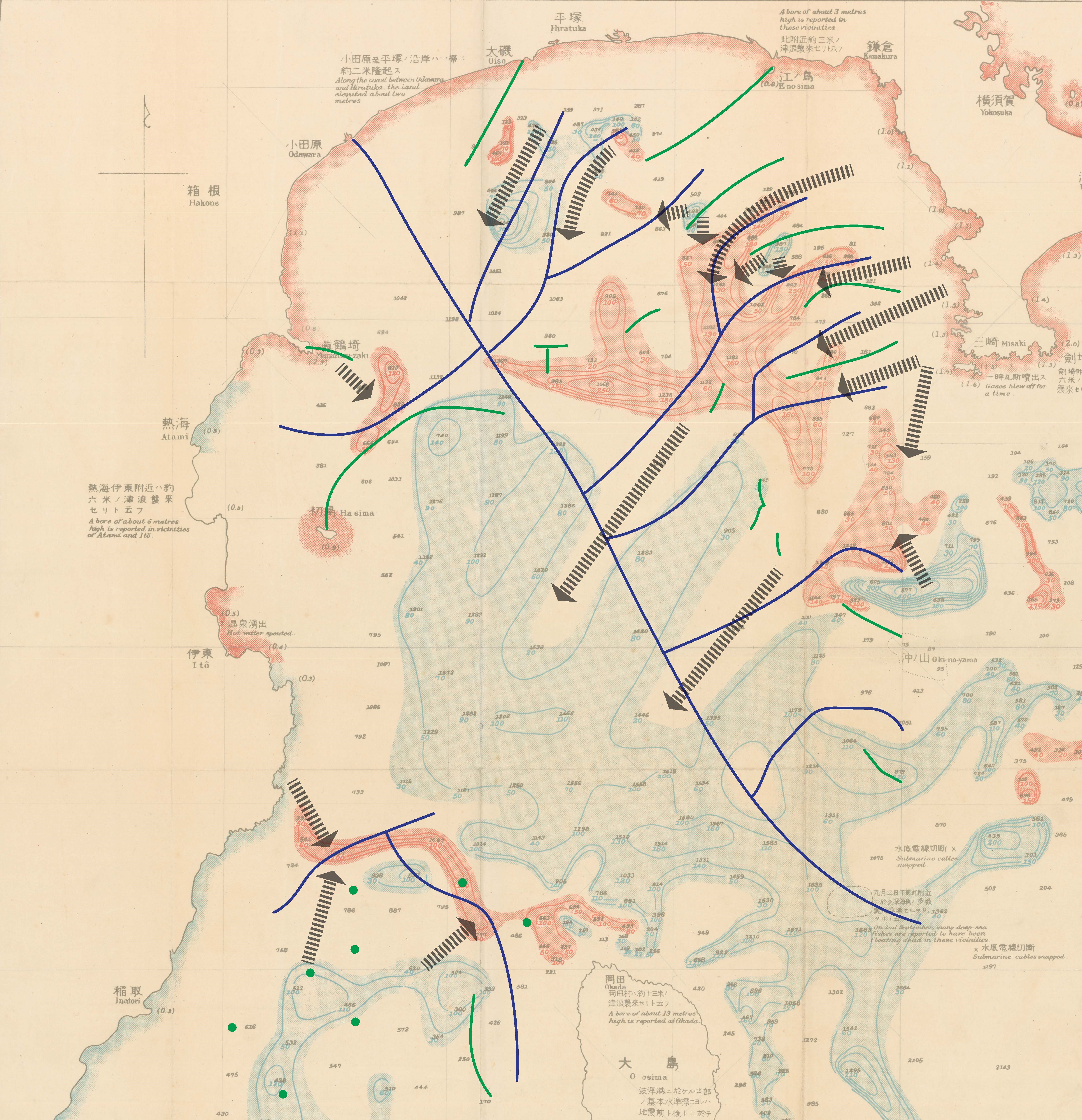

戎崎は、最新の海底地形図と照合した結果、海底地形と明らかな対応が見られることを見出した。地震後に起こった相模湾の水深変は、3つの独立な海底堆積物の移動(地滑り)で概ね説明できる。まず、水深変化の中で最も著しいのは「真鶴岬の沖合から相模灘の中央を南東の方向へ向かって大島の東方に至る延長約30 マイル、最大幅約16 マイルの広大な海域で、平均72 ~ 80m、場所によっては180m 余りの陥没」である。これがほぼぴたりと相模舟状海盆(相模トラフ)と一致している(Fig.2)。この海盆は相模トラフの西北端に位置している。その東南は次第に海底河谷を形成し、三浦半島沖で東京湾海底谷、房総半島沖で房総海底谷と合流し、さらに伊豆小笠原海溝の海溝三重点(坂東深海盆)に向かって下っている。したがって、この「陥没」が、相模湾舟状海盆に長年堆積していた軟弱な堆積地層が、地震の衝撃で乱泥流(海底地滑り)を形成し一気に海溝三重点に向かって流下した結果と考えられる(Fig. 3)。この幅約25㎞、流下長さ(R)約50㎞、厚さ(d)約100mの海底地滑りの結果、相模湾内で津波が発生したと考えられる。駿河湾口に敷設してあった海底電線が切断されたこと、ほぼ同じ海域で深海魚の死体が多数発見された(水路部1924)ことも海底地滑りの発生を示唆している。

次に顕著なのは、相模湾トラフの「陥没」地帯の南東の三浦半島西側沖の領域である(Fig. 4)。この領域は、北西から相模海丘、三浦海底谷、三浦海丘、城ケ島底谷、三崎海丘。東京海底谷、沖ノ山と続く複雑な地形を示す。ここは、「隆起(水深が浅くなる)」と「陥没」が共存しているが、どちらかといえば前者が卓越している。概ね高所(海丘)が「陥没」し、低所(海底谷)が「隆起」する傾向がみられるので、「海丘が崩れて海底谷を埋める」ような堆積物の移動が起こったと考えれば説明できそうだ(Fig 4)。また、地震の地殻変動で、三浦半島西岸は2メートルほど隆起し、多数の土砂崩れが発生したとの記録が残っている。この土砂は最終的には、海に流入しただろうから、隆起傾向が卓越したのは理解できる。この移動が、地震直後に起こったのかもう少しゆっくり数か月かけて起こったのかは、わからない。測量は9月1日から翌年1月までの5か月をかけて行われている。ただし、上記の相模トラフ沿いの乱泥流の後に起こったらしい。というのは、相模トラフの中で、三浦半島(北東)方面からの海底谷(三浦海底谷、城ケ島海底谷、東京海底谷)の出口付近の「陥没」が小さくなっている領域

が存在するからである。これは、乱泥流の通過後、三浦半島西岸および東京湾・沖ノ山方面からの土砂が再堆積した結果ではないかと推察される。実際、現在の詳細な海底地形図を見ると、この領域に海底三角州のような構造が観察される(Fig. 2)。これらの陥没・隆起地域に近い鎌倉への津波の到着が地震の13分後と遅かったのは、この移動が少なくとも津波の主因ではなかったことを意味して

いる。

最後に伊豆大島と伊豆半島(伊東付近)の間の海底も、100メートルを超える水深変化を示している(Fig. 4)。この領域は海丘(たぶん海底火山)と海底河谷が入り組んだ複雑な地形を持っており、概ね高所が陥没し、低所が隆起している。したがって、海丘が崩落して、海底谷を埋める土砂崩れの発生で説明できる。下田への津波の到着は地震発生後20分と遅いので、少なくともこの土砂崩れが、津波の主因でないことが分かる。

地滑りは地震直後におそらく真鶴海丘周辺の急崖の崩壊から始まり、相模トラフに堆積した軟弱な堆積物を巻き込みつつ、約1,000秒(約20分)かけて伊豆大島北方に達し、東京湾方面からの流れと合流しつつ東南東方向に海溝三重点に向かって流下していったと考えられる。

2.記録との比較

地滑りフロントの長さ(L)をその厚さの10倍程度(L=1km)と仮定すると、地滑りで励起される津波の高さΔhは

Δh~dL/R=100×1000/50,000=2 m

となる。真鶴海丘周辺の水深は約300-500mである。最も津波被害が著しかった熱海における津波襲来は

「熱海伊東間最も烈しく激震後五六分にして多少の退潮ありたる後、三回の津波来たり高さ二十尺(6.6 m )乃至三十五尺(12m)に達す」

と記録されている(吉田ら2012)。まず、「まず潮が引いた」という記述は、海岸近くから沖に向かって流下した海底地滑りによる津波の特徴と合致している。次に、浅水波である津波の速度は約70m/sであるので、約10㎞離れた熱海までは

約140-200秒で到達することになる。地滑りが完全に成長するまでに少なくとも1000/50=200秒はかかることを考慮すると、地震発生から津波の襲来まで300-400秒つまり5-6分かかったことはうまく説明できそうである。波高に関しては、沖合で2mの津波が地形効果による波高の増幅により6-12mとなったと考えられる。つまり、海底地滑りモデルは、記録と波の位相、到達時間および波高の3つの観

点で概ね一致する。

また、熱海には地震後13分後、下田には20分後と遅く到達していることは、相模トラフにおける地滑りが、津波の主因であることを示している。相模湾東北部(三浦半島沿岸)や稲取・下田沖にも海底地形の変動がみられるが、その規模は、相模トラフにおける変動の一桁以上小さい。また、調査が1924年1月までかかっていることから、これらの小規模の変化が地震直後でなく、数か月間かけてゆっくり起こった可能性もある。

3.東京湾の海底変化

東京湾内においても多少の変化が記録されている。調査報告書は

「北部沿岸の羽根田燈台付近、大森及び品川地先等において海底の上昇する所があるものの、その他のところでは一般に低下した。中でも低下の著しかったのは横浜より羽根田に至る間及び深川より検見川に至る間で、この間、2 ~ 3 ヶ所を除いて水深が増加し、その最大は船橋地先で3.36m 増した。北部沖合でも36cm乃至2.52m の陥落が認められた。特に横浜沖合で最大3.6m 沈下したところがあった。(後略)」

と記述している(吉田ら2012)。東京湾海底谷は横浜沖において次第に傾斜と水深を大きくして浦賀水道を抜け、蛇行しながら相模舟状海盆に合流している。横浜沖における陥没は、東京湾海底谷においても小規模ながら海底地滑りが起こっていた可能性を示唆している。実際、東京湾内部で1m程度の津波を観測している(羽鳥2006)。また、東京湾海底谷の相模トラフへの合流部には、東京湾由来の土砂に由来すると思われる、海底三角州が見られる(Fig. 2)。実際、館山沖の海中電線が切断されている(水路部1924、Fig. 1)。

同様に三浦半島付近を震源とする元禄関東地震(1703年)においては、東京湾内においても本所、深川、両国で1.5m、品川、浦安で2m、横浜で3m、稲毛では3 -4m、さらに隅田川の遡上も記録されている(羽鳥2006)。これらは、東京湾海底谷におけるより大規模な地滑りのせいかもしれない。

多くの産業インフラと居住地が海岸線にある現在、もし元禄地震並みの津波が東京湾内沿岸に襲来したら、その被害の大きさは想像もつかない。今後想定される東京直下型地震において、この東京湾海底谷における海底地滑り発生可能性を十分精査する必要がある。

1)Lovholt, F, Pedersen, G., Harbitz, C.B., Glimsdal, S, and Kim, J.2015, On the characteristics of landslide tsunamis, Phil. Trans. R. Soc.A, 373, 20140376.

2)Harbitz, C.B. 1992, Model simulations of tsunamis generated by Storegga slides, Marine Geology, 105, 1-21.

3)水路部,1924, 大震後相模灘付近推進変化調査図,水路要報, 第3年第16号

4)吉田明夫、塚田昌武、小田原啓2012、大正関東地震の際の海底地殻変動、神奈川県温泉研究所報告、第44巻17-28

5)寺田寅彦, 1924, 大正十二年九月一日の地震に就いて, 地学雑誌, Vol. 36,No. 7, 395-410.

6)羽鳥徳太郎(1976):南房総における元禄16年(1703年)津波の供養碑 : 元禄津波の推定波高と大正地震津波との比較, 東京大学地震研究所 地震研究所彙報.

第51冊第2号, 1976, pp. 63-81.

7)池田徹郎1927、伊豆安房方面津浪並びに初島地変調査報告書、神奈川県震災誌 神奈川県

書籍版『科学はひとつ』のご案内

戎崎俊一 著

学而図書/四六判 並製320頁/本体2,400円+税

12年にわたり執筆されてきた記事を精選し、「地震と津波防災」など全9章に再編。すべての章に著者書き下ろしの解説を加えて集成した一冊。