映画「小学校~それは小さな社会~」を見ました

小学校~それは小さな社会~見ました。久しぶりに映画を見ました。良い映画でした。

https://shogakko-film.com/

また、この映画の中の最も印象的なエピソードをまとめた動画が公開されています。

この動画に対して、海外のコメントをまとめた動画も公開されていました。

反応は概ね好意的なものでしたが、いくつか否定的なものもありました。

曰く「音楽の先生が容認できないほど厳しかったと感じます。素晴らしい担任教師が子供を慰めなかったら、その小さな女の子は傷つけられたままだったでしょう。」

また曰く「そして一年生が音楽の達成目標を達成できないことで辱められ、追放者のように感じさせられたこと。これらは健全な動機付けとは言えません。確かにアヤメは担任とクラスメートの励ましに応えて成長しましたが、このような恥と恐れをもとにしたシステムが日本社会のメンタルにどのような影響を与えているか、そしてそれを声を出せない人がどれだけいるのか、深く懸念します。」

私はこれらの意見に違和感を感じました。もちろん彼らが主張するリスクの指摘は正しいのだけど、それを恐れてエンドウ教師はなあなあで済ませればよかったのでしょうか?私はそうは思いません。彼らはやがて大人になって、社会に出ます。そこは、理想的な社会ではありません。建前とは違って、平等でも機会均等でもなく、矛盾だらけで、理性的でさえありません。彼らは、そのような社会で生き延びるための戦いを強いられることになります。アヤメちゃんはここで、そのための重要なスキル「指導者や仲間の助けを得てこつこつと練習すればなんとかなる」を学んだのです。そのための機会をリスクを取って与えてくれたエンドウ先生は素晴らしいし、アヤメさんを励まし続けたてる子先生も凄い。両先生はきっと裏で連携を取りつつアヤメさんの克服が可能なように状況を制御していたと思います。その連携も凄いと思いました。

本編の映画では、「やりすぎる」熱血先生が、繰り返し「殻を破る」ことの重要性を強調しました。その際、陶器でできた大きな卵を自分の頭で割るというパフォーマンスを生徒たちに見せました。その際、割れた陶器で彼は自分のおでこをすりむいて血を流してしまいました。彼は、「殻を破って成長するには自分が傷つくリスクが伴う、それを恐れるな」ということを身をもって示していたのだと思います。私は素晴らしい教育だと思いました。次世代の日本人に、リスクを取りつつも成長の機会を与えてくれる日本の小学校の教育は、素晴らしいと思いました。

もちろんすべてがうまく行っているとは思いません。リスクを取ってうまく行かない例もたくさんあるでしょう。それでもリスクを取って成長の機会を与える教育は日本にとっても世界にとっても重要だと思います。

書籍版『科学はひとつ』のご案内

戎崎俊一 著

学而図書/四六判 並製320頁/本体2,400円+税

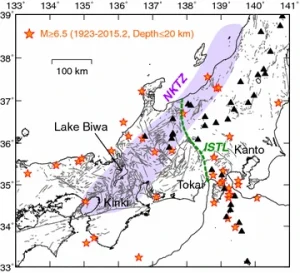

12年にわたり執筆されてきた記事を精選し、「地震と津波防災」など全9章に再編。すべての章に著者書き下ろしの解説を加えて集成した一冊。